SOROTAN: 'Kutukan’ Atas Pengembang Pariwisata Flores yang Menafikkan Kearifian Lokal (Bagian ke-3)

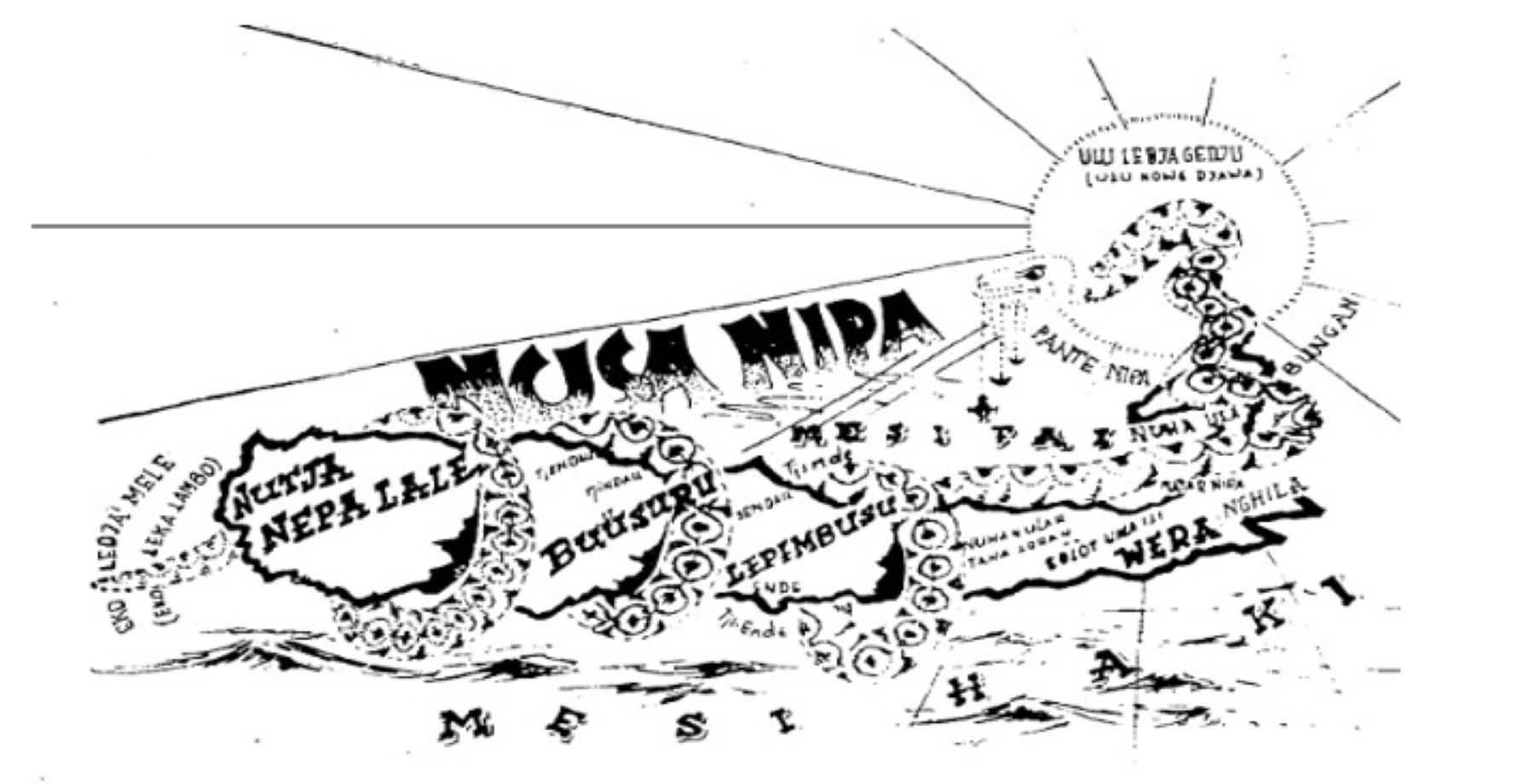

redaksi - Selasa, 07 November 2023 14:29 Logo BPOLBF (atas) dan visualisasi kearifan lokal mengernai Nusa Nipa sebagaimana digambarkan dalam Buku Sareng Orinbao, Nusa Nipa (1969). (sumber: Buku Nusa Nipa (1969))

Logo BPOLBF (atas) dan visualisasi kearifan lokal mengernai Nusa Nipa sebagaimana digambarkan dalam Buku Sareng Orinbao, Nusa Nipa (1969). (sumber: Buku Nusa Nipa (1969))

Oleh: Maxi Ali Perajaka

Dosen Tetap Prodi IV Pengelolaan Perhotelan, Akademi Perhotelan Tunas Indonesia (APTI) Tangerang

Kearifan lokal: Nusa Nipa

KEARIFAN lokal yang yang mengungkapkan keyakinan dan konsep nenek moyang orang Flores mengenai kesatuan geografis dan demografis Flores adalah Nusa Nipa.

Secara ringkas, Nusa Nipa adalah warisan konsep purba para leluhur (Flores) yang digali dan dinarasikan kembali oleh P. Sanreng Orinbao (Pater Piet Petu SVD) melalui buku yang berjudul ‘Nusa Nipa – Nama Pribumi Flores (Warisan Purba), terbit tahun 1969.

1.‘Flores’, nama yang tidak berbasis realita

Menurut Sareng Orinbao, secara historis, nama ‘Nusa Flores’ dicela banyak orang. Pasalnya, nama itu lahir dari orang Potugis.

Dokumen sejarah menyebutkan, pada November 1511 armada kapal Portugis berlayar dari Malaka ke Maluku. Dalam ekspedisi tersebut terdapat António de Abreu (1480-1514) yang menjadi nakoda di kapal Santa Catarina, Serrão di Kapal Sabaia, dan Bisagudo di sebuah kapal karavel.

Jumlah awak yang ikut dalam ekspedisi tersebut 120 orang Portugis dan 60 budak. Mereka dipandu oleh pelaut-pelaut Melayu yang telah berpengalaman di jalur pelayaran Nusantara.

Armada besar Portugis ini berlayar menelusuri pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan kemudian sampai di Maluku dan Banda.

Pada awal tahun 1512, armada ekspedisi itu melihat ujung timur sebuah pulau yang kini disebut Pulau Flores.

Dikatakan, António de Abreu begitu terpesona pada keindahan tanjung pulau tersebut yang dilihatnya seperti bunga. Ia langsung berseru: “Cabo das Flores” (Tanjung Bunga).

Sebutan ‘Cabo das Flores’ ini pun segera menjadi familiar di kalangan pelaut-pelaut Portugis.

Kemudian, dalam sebuah tulisannya, pelaut dan pedagang Portugis bernama S.M. Cabot menyebut pulau tersebut dengan nama “Flores”. Sejak itu, nama Flores mulai muncul dalam dokumen-dokumen perdagangan Portugis.

Ketika Portugis tersingkir dari Nusantara, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hendrik Brouwer (1632-1636) meresmikan nama Flores untuk pulau yang secara spontan dinamai oleh Abreu–lalu dilanjutkan oleh Cabot–pada tahun 1636.

Selanjutnya, nama Pulau Flores muncul dalam peta yang dikeluarkan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Persatuan Dagang Hindia Timur yang didirikan pada 20 Maret 1602.

Menurut Sareng Orinbao, nama ‘Flores’ samasekali tidak rasional karena tak mencerminkan realita flora di nusa ini.

Nama ini juga tak masuk akal karena di seluruh nusa ini, dari timur hingga ke barat, tidak ditemukan kekayaan flora berupa bunga-bunga yang menawan.

Ada kenyataan lain lagi, kata dia, bahwa nusa ini pernah diberi nama ‘Nusa Gede’ sebagai sandingan untuk nama ‘Nusa Cilik’ atau Zolot, nama yang diberikan oleh Majapahit, bagi pulau kecil di sebelah timur, yang kini disebut Solor.

Kemudian, pada masa penjelajahan Portugis, Nusa Gede juga kadangkala diganti dengan sebutan Ilha de Larantuca atau Nusa Larantuka.

Lalu ketika bermarkas di Nusa Eru Mbinge (sekarang disebut Pulau Ende) di kota “Fortoleza Do Ende Minor” orang Portugis pernah memberi nama ‘Ende Ilha Grande’ atau Nusa Gede Ende.

Namun nama-nama tersebut tak bertahan lama. Yang justru bertahan adalah nama ‘Flores’.

Berhubung tidak ada kejelasan nama pribumi untuk Nusa Gede itu, sementara nama yang ada (Flores) bersifat janggal dan irasional, maka diadakan peninjauan kembali nama-nama pribuminya yang pernah dipakai oleh para leluhur.

2.Penggalian nama purba dari sudut pandang faunasentris

Oleh karena penyelidikan dari sudut pandang flora telah kandas, maka Sareng Orinbao mengalihkan usaha penyelidikan ke bidang fauna untuk mengatasi unsur irasionalnya.

Sebagai kunci pembuka utama penelitiannya, Sareng Orinbao memanfaatkan istilah magis ‘naga sawa ria’ warisan puak (suku tradisonal) Krowe (Kowe) Sikka.

Kunci pembuka lainnya adalah hewan-hewan keramat warisan puak Soge-Lio yaitu ‘nipa naga, nipa sawa, nipa ria’ yang kalau dipadatkan menjadi ‘Nipa’ .

Beberapa ungkapan tentang Nipa Naga warisan pribumi Soge-Lio adalah sebagai berikut:

- Naga jara eko toke pembu/Naga kuda ekornya tegak lurus

- Naga tutu, eko lengge woe/Naga pembelit ekornja berpilin.

Selain itu ada pula syair yang menggambarkan perpaduan antara Nipa naga dan Nipa Sawa. Syair itu berbunyi demikian:

- Naga eko peka, Sawa lari lea/Naga berekor cabang, Python berbalung kuning (Bdk Sareng Orinbao, 1969: 93).

Memang, tulis Sareng Orinbao, awalnya ada cukup banyak nama obyektif atas pulau yang kini disebut ‘Flores’ itu.

Bercermin pada ketunggalan ide, sambil menyederhanakan nama-nama prbumi yang berjumlah besar itu, Sareng Orinbao sampai pada suatu gagasan yang unik: ‘Eka Idea, Dwi Nama”.

Eka Idea disimpulkan dari idea atau gagasan/konsep tunggal tentang ‘ular keramat’, sedangkan ‘Dwi Nama’ dipadatkan dari nama-nama warisan Krowe Jawa, “Nuhan Ular, Nuha Via” yang sejajar dengan nama warisan Soge-Lio “Nusa Nipa”.

Nama ‘Nusa Nipa’ sendiri terdiri atas kota kata yaitu Nusa dan Nipa.

Menurut Kamus bahasa Lio-Jerman (Lionesisch-Deutsches Wörterbuch. Ende: Arnoldus Druckerei, 1933:303) karya Pater Paul Arndt S.V.D arti lurus dan arti kiasan istilah ‘Nusa’ adalah pulau,buana atau kosmos.

Dengan demikian, ungkapan “Mbeja se-Nusa N ipa” berarti ‘seluruh Nusa Nipa’.

Lalu, ungkapan, “Nusa Nipa B’ara Tana" berarti ‘Nusa Nipa seantero dunia, sejak awal mula buana’. Sedangkan kosa kata ‘Nipa’ merujuk ke hewan riil ‘Ular’, dan hewan mitologi ‘Naga’.

Lebih daripada itu, kata ‘Nipa’ juga memiliki makna geografis karena di Krowe Jawa terdapat sebuah desa bernama ‘Natar Nipa’, di Jawa Muhan(g) ada sebuah tempat bernama ‘Pante Nipa’.

Inilah antara lain alasannya mengapa puak Soge-Lio pada masa purba menyegani puak Krowe Jawa dan menyanjung Nusa Nipa dengan syair purba (Bhea) sebagai berikut:

- Nusa Nipa/Nusa Nipa,

- Ulu leja geju/ Kepala di tempat matahari terbit (timur),

- Eko leja mele/Ekor di tempat matahari terbenam (barat);

- Nusa Nipa/Nusa Nipa

- Ulu Kowe Jawa/Kepala di Kowe Jawa

- Eko Loka Lambo Bajo, Bima/Ekor di Loka Lambo Bajo Bima.

Ata laki Bata Pati yang berasal dari Rate Mangga Wonda Ndori Lio menggambarkan citra Nusa dengan Bhea ringkas yang berbunyi sebagai berikut:

- Nusa Nipa/Nusa Nipa

- Ulu da gheta/Kepala ke jurusan timur

- Eko da ghale/Ekor ke jurusan barat (Bdk. P Sareng Orinbao, 1969:117).

Sementara itu, Ata laki Leo Langi Ngalupolo mengenangkan warisan purba melalui Bhea yang syairnya berbunyi sebagai berikut:

- Nusa Nipa/Nusa Nipa,

- Ulu beu eko bewa/ Kepala jauh, ekor memanang

- Ulu gheta Kowe Jawa/Kepala di Kowe Jawa

- Eko ghale Bajo Bima/Ekor di Bajo Bima

Sedangkan Tote Saze dari Boawae, di wilayah Nage melantunkan Bhea yang berbunyi:

- Nusa Nipa/Nusa Nipa,

- Ulu Kowe Jawa/ Kepala di Kowe Jawa

- Eko Laka Laba/Ekor di ‘Laka Laba’ (=Bajo Bima)

- Ulu Legu Meze/ Kepala di Legu Meze

- Eko Saga Lewa/Ekor di Saga Lewa (Bdk. P Sareng Orinbao, 1969:118).

Ternyata, konsep faunasentris tentang Nusa tidak hanya dimiliki oleh puak Jawa Muhan, Kowr/Kroew Jawa , Krowe Sikka, Soge Lio dan Nage, tetapi ada di kalangan Ata Sigho dan Ata Wolos di Manggarai ada istilah Nuca Lale; dan Nuca Nepa serta Nuca Nepa Lale.

Dalam mitologi orang Manggarai ada narasi tentang Nepa Lale yang identik dengan Nuca Lale, sehingga ada kemungkinan Nuca Nepa Lale adalah paduan antara dua ungkapan itu.

Menurut kepercayaan tradisional para leluhur di Manggarai, Lale (Merah) merupakan warna ideal untuk segala hewan yang hendak dijadikan korban sesajian kepada leluhur.

Dengan demikan, segala hewan berwarna merah, termasuk reptil (ular) berwarna merah adalah hewan magik atau hewan sakti, hewan bertuah karena memberikan rejeki dan keberuntungan atau nasib baik (Bdk.Jilsis A.J. Verheijen SVD ; penerjemah Alex dan Marcel Beding: “Manggarai dan wujud tertinggi “, 1991: 172).

Orang-orang dari Haminte Rembong, Manggara Timur mengatakan, bahwa nenek moyang mereka menyebut seluruh Nusa ini dengan nama Cendau atau Cindau, dan di Riung:Sandau.

Ketika disaring, ketiga nama tersebut berasal dari istilah bahasa Melayu: ‘Cindai’ yaitu sebuah nama untuk satwa reptil, khusnya suatu jenis ular phyton: Cindai, Cindai adalah ular yang kulitnya berwarna-warni (Bdk.P Sareng Oribau, 1969: 158).

Citra Nusa Nipa atau Nuca Nepa Lale ( Sumber: P Sareng Oribao (1969: 4)).

Selain nama ‘Cendau, Cindau dan Sandau’ yang dikenal warga di pesisir utara Rembong dan Riung, ternyata ada nama lain yang mirip dengan itu, yaitu “Cinde, Sinde” atau “Kinde”.

Ketiga kata terakhir itu menjadi nama dari sebuah pulau kecil di teluk dekat Kota Jogo, yang kini termasuk dalam wilayah administratif Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo.

Nama-nama ini tampaknya berkaitan dengan ‘Endeh’ atau ‘Ende’, nama untuk sebuah kota dan pulau di selatan. Diduga nama itu dibawa oleh Diogo (Jogo) Varila yang mendirikan Kota Jogo, dan kemudian berpindah ke Sape, Nusa Eru Mbinge (Pulau Ende, sekarang) dan menjelajah daerah lain di selatan Nusa ini.

Sebagaimana diuraikan di atas, nama fauna bersimpul pada nama hewan reptil yang sakti, ditimba dari mitos purba sebagai latar belakang religius.

Selanjutnya dari segi linguistik maka nama fauna magis yang paling lazim dipakai adalah ‘Nipa’.

3.Kerangka historis ‘Umaili’

Sebagai titik tolak bagi penyelidikan dan penggaliannya tentang nama ‘Nusa Nipa’, Sareng Orinbao menggunakan kerangka sejarah ‘Umaili’ sebagai titik tolaknya.

Mengapa? Karena Umaili adalah inti purba bagi kerajaan kecil Nita di wilayah Krowe Jawa.

Kemudian, dalam keseluruhan pembahasan nama galian Nusa Nipa ternyata bahwa Nita kecil itu adalah daerah perimbangan dan daerah pemisah antara daerah bahasa Soge-Lio dan daerah bahasa Krowe Jawa, dan daerah pemisah untuk nama-nama pribumi untuk Nusa Nipa.

Letak geografis yang faunasentris menyepadankan penentuan arah dan jurusan kepada anggota-anggota hewan reptilia, entah juga dijuruskan kepada hewan lain seperti unggas dan ikan.

Umumnya, para leluhur beranggapan bahwa bagian-bagian Nusa disepadankan dengan anggota-anggota tubuh hewan jang tidak boleh tiada, karena menjjadi ‘partes integrantes’ dari padanya.

Anggota-anggota termaksud, misalkan kepala, ekor, sayap, sirip, dubur, tangan dan kaki yang dimiliki oleh spesies fauna tersebut, secara metaforis dianggap ada pada Nusa sebagai ‘partes integrantes’.

Oleh karena itu, ketika menggambarkan Nusa-nya, puak Soge-Lio misalnya menggunakan ungkapan ‘ulu eko’, sedangkan Ata Sigho di Manggarai memakai istilah ‘ulu iko’ yang berarti ‘kepala dan ekor’.

Puak Kowe Jawa dan Ata Muhan (g) menyebut anggota-anggota yang sama pada hewan untuk Nusa tetapi dalam susunan yang terbalik. Ata Kowe Jawa misalnya menyebutnya ‘iir loen(g)’ artinja ‘ekor kepala’, sedangkan Ata Muhan(g) menjebutnya ‘ikung koten’ (ekor-kepala).

Selain itu masih ada ungkapan-ungkapan khas untuk menggambarkan seekor hewan. Puak Jawa Muhan(g) misalnya memiliki istilah ‘ewa wada’ untuk menyebut ‘sirip dubur’ hewan. Sedangkan puak Kowe Sikka memakai istilah ‘etin(g) ewan(g).’

Untuk mengungkap kebulatan Nusa Nipa, puak Jawa Muhan(g) menjebutnya ‘Ikung koten ewa wada’, sedangkan puak Kowe Sikka menyebutnja ‘Iir loen[g) etin(g) ewan(g)’.

Selebihnja puak Kowe Sikka menitipkan lagi paduan ‘kepik kekor’ yang berarti ‘sayap ekor’.

Jadi untuk membuat sebuah gambaran Nusa yang lengkap dari segala segi dan sisi, puak Kowe Sikka menjebutnya ‘Iir loen(g), etin(g) ewan(g),’ kepik kekor, tetapi dalam dalam susunan terbalik menjadi ‘Kepik kekor, iir loen(g), etin(g) ewan(g)’.

4.Letak geografis yang heliosentris

Selain melandaskan diri pada mitologi fauna, para leluhur memiliki cara pandang yang unik dalam menetapkan letak geografis Nusa Nipa.

Mereka mengesampingkan cara penentuan mata angin yang lazim untuk menunjukkan arah seperti arah timur, barat, utara, selatan dan paduannya.

Sebaliknya, mereka lebih suka menentukan letak geografis Nusa Nipa merujuk kepada posisi matahari. Konsep geografis dan astronomis yang demikian disebut Heliosentris.

Sebagai informasi, Heliosentrisme, model kosmologis yang menganggap Matahari terletak pada atau dekat suatu titik pusat, sementara Bumi dan benda-benda lain berputar mengelilinginya.

Pada abad ke-5 SM, filsuf Yunani Philolaus dan Hicetas berspekulasi secara terpisah bahwa Bumi adalah bola yang setiap hari berputar mengelilingi “api pusat” mistis yang mengatur alam semesta.

Dua abad kemudian, Aristarchus dari Samos memperluas gagasan ini dengan mengusulkan bahwa Bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi suatu objek pusat tertentu, yang ia yakini sebagai Matahari (Bdk. www.britannica.com/science/heliocentrism).

Bertolak dari padangan yang heliosentris itu, puak Soge-Lio menamai segala daerah yang terletak sebelah timur dengan ungkapan ‘Leja geju’ (tempat munculnya matahari).

Sementara segala daerah di sebelah barat disebut dengan ungkapan ‘Leja mele’ atau ‘Leja mese’ (tempat matahari tenggelam).

Cara yang sama dipakai pula oleh puak Krowe Sikka. Mereka menyebut ‘sebelah timur’ dengan ungkapan ‘Lero leman’ atau ‘Lero bekor’ (tempat naiknya matahari), sedangkan ‘sebelah barat’ dengan ungkapan ‘Lero meseng’ atau ‘Lero Lebek’ (tempat menghilangnya matahari).

Sementara itu, puak Jawa Muhan(g) menamai segala darah di sebelah timur dengan ungkapan ‘Lera gere’ atau ‘Lera matan’ (tempat timbul matahari) dan segala daerah di sebelah barat dengan ungkapan, Lera lodo’ atau ‘Lera helut’ (tempat masuk matahari).

Sedangkan Ata Sigho dan Ata Wolos di Manggarai menggunakan ungkapan ‘Leso par’ (tempat terbit matahari) untuk menyebut segala daerah di sebelah timur, dan ‘Leso wa’ (tempat matahari terbenam) untuk menamai segalam tempat di sebelah barat.

5.Memadupadankan konsep faunasentris dan heliosentris

Yang menarik, ketika menarasikan buminya, Nusa Nipa, para leluhur tak membatasi diri pada konsep geografis yang faunasentris dan heliosentris secara terpisah.

Mereka juga memadukan ungkapan yang faunasentris dan heliosentris, sehingga terbentuklah gambaran geografis dan demografis sebagai berikut: “Ulu leja geju- Eko leja mele (Kepala di timur, Ekor di barat).

Ulu-eko ialah unsur faunacentris. Leja geju-leja mele unsur heliocentris. Jadi, setelah dipadukan dan diselaraskan dengan letak geografik, maka ungkapan ini bermakna ‘timur dan barat’.

Ungkapan penunjuk letak geografis dalam bahasa puak Soge-Lio menjadi ‘timu’ (timur), dan ‘wara’ (barat). Ungkapan timur dan barat dalam bahasa Ata Sigho di Manggarai adalah ‘par’ dan ‘kolep’.

Berpedoman pada ungkapan yang faunasentris dan heliosentris ini, setiap suku/puak di Nusa Nipa sanggup menentukan letak geografik bagi tanah ulayat dan tempat pemukimannya masing-masing.

Untuk jelasnja perhatikan beberapa ungkapan berikut:

- Ungkapan puak Soge-Lio : “Ulu gheta leja geju, Eko ghale leja mele”

- Ungkapan puak Krowe Sikka: “Loen(g) reta lero leman(g), Iir le lero meseng”

- Ungkapan puak Jawa Muhan(g): “Koten rae lera matan, Ikung lau lera helut.”

- Ungkapan Ata Sighoi: “Ulun awo par, Ikon sale kolep.” (Bdk.Sareng Orinbao, 1969: 63).

Kemudian ada pula ungkapan tambahan untuk memperjelas perbatasan-perbatasan geografis sebagaimana disebutkan di atas yaitu Kowe (Krowe) Jawa di jurusan timur dan Bajo Bima di jurusan barat.

Pada puak Soge-Lio, ‘Gheta, Ghale’ sebagai istilah-istilah penunjuk arah timur dan arah barat.

Pada puak Kowe Sikka dipergunakan ungkapan “Reta, Le” . Lalu pada puak Jawa Muhan(g) ada istilah ‘Rae, Lau’, dan dalam bahasa Ata Sigho ada istilah “Awo, Sale”.

Hal senada berlaku di kalangan puak Keo. Mereka menarasikan batas-batas kampung halamannya dengan ungkapan ‘Rede (reta) udu ne’e ta ridi (dau) eko’ (Di kepala di bagian atas, dan di ekor di bagian bawah).

Dalam cara pandang yang sama, Suku Dodo (Toto) di Kabupaten Nagekeo menarasikan batas wilayah tanah ulayatnya di bagian selatan dengan ungkapan: ‘Udu (ulu) mena Rato Rege, Eko rhade Paro Re’e (Kepala ada di sana (timur) di Rato Rege, Ekor ada di sana (barat) di Paro Re’e).

Selain menggambarkan Nusanya sebagai seekor hewan purba raksasa yang ‘berkepala dan berekor’, para leluhur juga menambahkan keterangan “bersirip dan berdubur, bersayap dan bertangan’.

Ketika menyebut ‘sirip dan dubur’ hewan purba raksasa, puak Jawa Muhan(g) menyertakan lagi keterangan tempat ‘teti’ dan ‘lali’ yang berarti ‘bagian atas dan bagian bawah’. Sehingga setelah dipadukan menjadi ‘Ewa teti wada lali’.

Ungkapan tersebut menunjuk ke arah mata-angin yakni “arah utara dan arah selatan”.

Jika dilihat dari empat arah mata angin, maka hewan purba raksasa yaitu ular atau naga purba raksasa menjadi identik dengan Nusa Nipa yang meliputi suatu wilayah geografis yang membujur dari timur ke barat hingga memisahkan laut yang berada di utara dan selatan.

Konsep tersebut menyiratkan sebuah konsep fauna yang dwi-tunggal, dimana konsep tunggal merujuk ke seekor hewan purba raksasa, sedangkan konsep dwi merujuk ke jenis kelamin ‘jantan dan betina’.

Idea/konsep tunggal (hewan) dan dwi (jantan dan betina) diungkapkan secara beragam menurut dialek kesukuan masing-masing.

Puak berbahasa Soge-Lio menyebut ‘wilayah laut yang berada di sisi selatan hewan purba raksasa’ dengan ungkapan ‘Mesi Haki’, (Laut Jantan), sedangkan wilayah laut di sisi utaranya disebut dengan ungkapan ‘Mesi Fai’ (Laut Betina).

Dalam bahasa Jawa Muhan (g), Laut Jantan disebut ‘Tahek Lake’, sedangkan Laut Betina disebut ‘Tahek Wae’. Dalam bahasa Kowe Sikka, Laut Jantan dinamakan ‘Tahi Lai’ , sedangkan Laut Betina dinamakan ‘Tahi Wai’ atau ‘Tahi Du’a’.

Puak Ngadha menyebut Laut Jantan dengan istilah ‘Bata Bani’ (Laut Galak), sedangkan Laut Betina disebut sebagai ‘Bata Ngongo’ (Laut Bisu).

Di Riung, Laut Jantan dinamai ‘Wai Wirong Rona’ sedangkan Laut Betina dinamai ‘Wai W irong Wina’.

Di Manggarai, ungkap Sareng Oribao, menurut keterangan beberapa nara sumber, tidak ada nama-nama yang terperinci yang membedakan dua jenis laut itu.

6.Nama yang sakti, berkeramat dan bertuah

Nusa Nipa bukan sekadar sebuah nama biasa, tetapi sebuah nama yang keramat dan bertuah.

Terkait kesaktian Nusa Nipa, puak Kowe Sikka mewariskan sebuah syair purba yang indah. Syair itu mencitrakan hewan purba naga yang memiliki tujuh telinga. Syair itu berbunyi sebagai berikut:

- Bendi aung inan(g) pira /Berapa pucuk bedilmu,

- Pasak naga tilun[g) pitu/Penembak naga telinga tujuh,

- Naga tilun(g) pitu/Penembak naga telinga tujuh

- Lahin(g) daa naa pitu/Lukanja berganda tujuh.

N aga tilun(g) pitu atau naga bertelinga tujuh adalah hewan hebrida berkeramat. Untuk melawan hewan sakti demikian, seseorang harus bisa memenuhi syarat-syaratnya sangat berat. Artinya, dibutuhkan suatu kualitas keuletan yang ksatria.

Hal ini bermakna bahwa untuk melakukan suatu pekerjaan besar, siapan harus memiliki kompetensi yang memadai dan daya tahan yang tinggi.

Untuk menegaskan kesan sakti dan keramat pada hewan purba Nipa/Naga (Nusa Nipa), puak berbahasa Lamahot membuat narasi dengan kata-kata yang seseram-seramnya sebagai berikut:

- N aga koten pito?/N aga berkepala tujuh,

- Ikung ewa teratu. Berekor, bersirip ratusan.

Kesaktian Nusa Nipa pun sering diserukan melalui syair purba dan pekikan adat (Bhea). Ada bhea yang menyebutkan hanya anggota-anggota Nusa tanpa nama lengkapnya, karena anggota-anggota bermakna pars pro toto.

Bagi para leluhur, menyebut anggota-anggota atau sebagian dari tubuh sama maknanya dengan menjelaskan keseluruhan, karena keseluruhan lengkap atau membulat karena anggota-anggota atau bagian-bagiannya.

Ada pula bhea yang menyebutkan secara eksplisit nama Nusa Nipa, tetapi ada pula bhea menyebutkannya dengan implisit. Meskipun begitu, tujuannya tetap sama dan diketahui secara jelas yaitu Nusa Nipa.

Sebagai satu tubuh yang utuh, Nusa Nipa membutuhkan anggota-anggota yaitu Kowe Jawa dan Bajo Bima. Sebaliknya, ketika para leluhur menyebutkan anggota-anggotanya saja (Kowe Jawa dan Bajo Bima) yang dirujuk adalah Nusa Nipa secara keseluruhan.

Hal ini dapat dilihat dalam syair purba atau bhea berbahasa Lio yang berbunyi sebagai berikut:

- Ulu gheta Kowe Jawa/Kepala yang di Kowe Jawa

- Kami pa’a miu ka/Kepadamu kami unjukkan sajian

- Eko ghale Bajo Bima/Ekor yang di Bajo Bima

- Kami rewu miu rue/Bagimu kami serahkan santapan.

Rumusan bhea di atas memang tidak menyebutkan nama Nusa Nipa secara eksplisit, tetapi mendengar syair tersebut warga serempak memahami bahwa itu adalah mantra yang mengiringi persajian kepada Nipa Ria atau Nusa Nipa itu sendiri. Sebab Kowe Jawa dan Bajo Bima adalah batas paling ujung dari wilayah Nusa Nipa.

7.Kutukan berat atas orang yang ‘melukai’ Nusa Nipa

Sejatinya, para leluhur sangat menaruh hormat pada Nusa Nipa sebagai sebuah ‘hewan purba mistis’ yang menjamin kesatuan geografis.

Oleh karena itu mereka secara rutin membawakan korban persembahan (persajian) sembari mengucapkan doa/mantra untuk menjamin keutuhan dan kesatuan geografis dan demofrafis di Nusa Nipa.

Biasanya doa/mantra yang diucapkan bermakna kutukan terhadap setiap orang yang berniat merusak keutuhan Nusa Nipa, mulai dari Kowe Jawa hingga ke Bajo Bima.

Puak Kowe Jawa lazimya mengucapkan doa/matra yang mengutuki penjahat supaya ditimpa kecelakaan yang disebabkan oleh salah satu ular buas dan berbisa:

- “Puput blut/Disembur ular Senduk’

- “Mea doga’/Dipatok ular Kemea.”

Sementara puak Soge- Lio menyampaikan kutukan kejam dengan ungkapan:

- ‘Nipa role’/Dibeliti ular

- B’ara iri/Dipatok ular B’ara.

Tentu saja mantra kutukan tersebut tidak diarahkan ke semua orang, tetapi hanya kepada penjahat atau orang yang bermoral buruk. Namun, di balik itu, ada pula mantra bernada pengharapan agar orang baik dilindungi dari segala bentuk marah bahaya, termasuk dari serangan ular buas dan berbisa.

Mantra/doa bernada pengharapan itu seringkali diucapkan saat memberi restu bagi orang baik yang akan menempuh suatu perjalanan, atau mereka yang hendak menempuh suatu babak kehidupan/karir baru.

Mantra bernada berkat itu berbunyi:

- Taii ngere Nipa Ria/Disegani seperti Nipa Ria,

- Ga ngere b'ara bani/Dahsyat (berwibawa) seperti B’ara Bani.

Jadi, kaum adat di masa purba mengenal dua kategori ular (naga). Pertama, ular (naga) pembawa keberuntungan bagi orang baik, dan kedua, adalah ular (naga) pembawa malapetaka bagi siapa pun yang bermoral bejat. (Bdk/Sareng Oribao, 1969:115).

Yang pasti, mantra pengutukan didaraskan untuk memanggil ular (naga) pembawa malapetaka. Mantra tersebut hanya diarahkan kepada kaum penjahat atau orang bermoral bejat yang hendak ‘melukai’ atau memporakporandakan keutuhanNusa Nipa.

Dalam bahasa puak Soge-Lio, mantra pengutukan berbunyi antara lain sebagai berikut:

- Ata eo kolu mbou ulu/Terhadap pengacau' di bagian kepala,

- Soke kolo kai/Penggalkanlah kepalanya,

- Ata eo rai ramba eko/Terhadap perampok di bagian ekor,

- Gete lima kai/Potongkan tagannya,

- Pusu kai tu leka tubu (musu)/ Sajikan jantungnya di tiang batu keramat

- Lema kai tu leka fii kanga/Lidahnya dikurbankan ke atas mesbah (P Sareng Orinbao, 169: 104).

8.Nusa Nipa sebagai keutuhan sosial-demografis

Nama Nusa Nipa tak hanya mengabstraksikan keutuhan wilayah geografis, melainkan keutuhan sosial-demografis yaitu keakraban suku-suku dan kerekatan sosial-budaya .

Hal ini tampak nyata dari syair-syair purba yang menyuarakan tekad untuk melenyapkan mara bahaya, supaya senantiasa terjamin keutuhan sosial-budya di Nusa Nipa.

Syair purba yang menegaskan pentingnya persaudaraan yang tetap dibawakan oleh orang di Kowe Sikka hingga saat ini. Syair purba itu berbunyi sebagai berikut:

- Nusa nipa /Nusa Nipa

- Ulu Kowe Jawa/Kepala di Kowe Jawa

- Eko Loka Lambo/Ekor di Loka Lambo

- Ulu ata ma’e gete/ Kepala jangan ada yang memenggal

- Eko ata ma’e sete/Eko jangan ada yang memancung (Bdk/ P Sareng Oribao, 1969:8).

Syair purba itu bermakna bahwa siapa pun yang berdiam di Nusa Nipa dipanggil untuk menjaga persaudaraan, tak boleh ada yang berbuat sebaliknya, mengganggu keutuhan dan persaudaraan masyarakat.

9.Mengandung makna religius

Selain bermakna geografis dan sosial-demografis, Nipa Ria adalah unsur purba dan pribumi yang mengandung makna religius.

Para leluhur dari puak Soge-Lio misalnya sangat percaya bahwa Nipa Ria (Nusa Nipa) adalah sebuah Hakikat Mutlak bukan sebagai ens a se atau hakikat mutlak dalam arti sempit, yang sejajar dengan Allah Pencipta (Deot Amapu Nipa Ria Tana) yaitu Hakekat Mutlak monoteis yang dipercayai oleh warga puak Kowe Sikka yang telah mendapat pengaruh misi paderi-paderi Katolik Portugis.

Jadi, bagi puak Soge-Lio, Nipa Ria (Nusa Nipa) adalah Hakikat Mutlak dalam arti luas yaitu sebagai buana ciptaan yang memiliki kodrat pencipta karena ikut serta dalam karya penciptaan.

Logo BPOLBF ‘bertabrakan’ dengan kearifan lokal

Sebagai sebuah lembaga formal yang memangku otoritas pengembangan kepariwisataan di kawasan Floratama, sejak tahun 2020 lalu BPOLBF telah melengkapi dirinya dengan sebuah logo.

Sekilas logo tersebut tampak lahir dari sebuah cara pandang yang bersifat faunasentris. Sebab logo tersebut berupa hewan Komodo dengan tubuh dan ekor menyerupai satu kesatuan peta wilayah pulau Flores, Lembata, Alor, dan Bima, represntasi 11 kabupaten yang menjadi zona koordinatif BPOLBF.

Logo tersebut didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) BPOLBF pada Direktur Jenderal (Dirjen) HaKI Kemenhukham pada 30 Desember 2020, dengan nomor pendaftaran IDM000943402 dan dengan jangka perlindungan hak atas Merek tersebut selama 10 tahun mulai dari tanggal penerimaan logo, yaitu 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2030.

Selaku pemegang paten, BPLBF tidak (belum pernah) memaparkan kepada publik perihal latar belakang filsofis dan makna gambar logonya.

Oleh karena itu publik tak mengetahui bagaimana proses pembuatan logo tersebut terjadi. Apakah logo tersebut didesain berdasarkan sebuah kajian yang mempertimbangkan kearifan lokal, atau memang dibuat berdasarkan kajian estetika dan selera pihak tertentu saja? Entahlah!

Namun, menilik gambarnya, tak dapat diragukan lagi bahwa logo BOPLBF ‘bertabrakan’ dengan pencitraan Nusa Nipa secara faunasentris dan heliosentris, kearifan lokal yang diwariskan oleh para nenek moyang.

Hal ini pun merupakan sebuah bukti yang tak terbantahkan bahwa BPOLBF memang belum cukup mendalami, kalau tak mau dikatakan, masih menafikkan kearifan lokal. (BERSAMBUNG).