Media Digital

SENIMAN SABDA, Narasi 40 Tahun Imamat Frans Ndoi SVD

Sabtu, 17 Juni 2023 11:35 WIB

Penulis:redaksi

Editor:redaksi

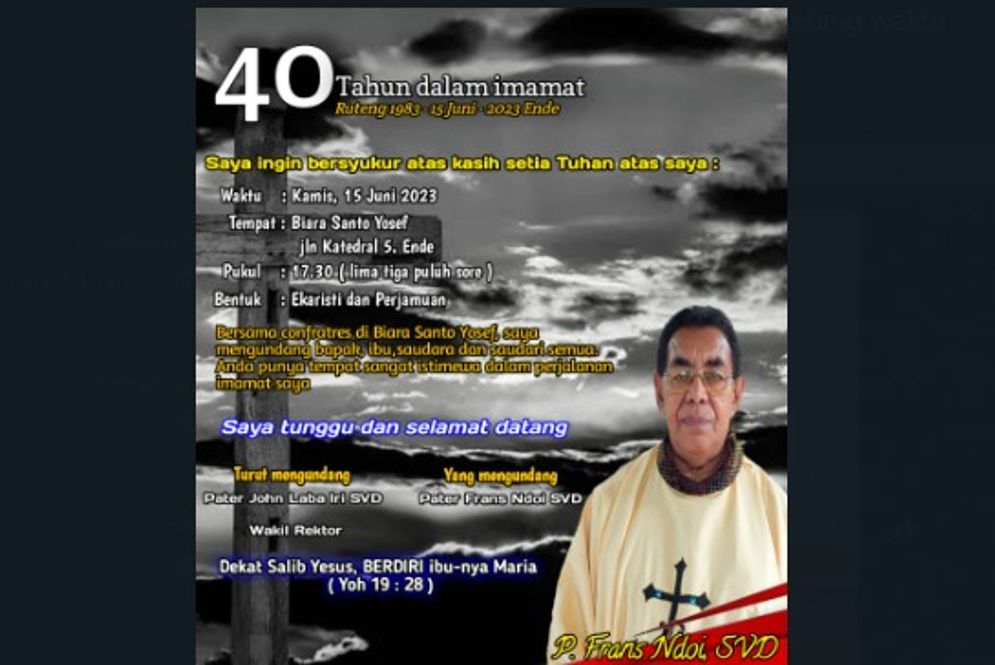

Pater Frans Ndoi SVD (WA Gerard N. Bibang)

Oleh Gerard N. Bibang

KETIKA diwartakan 40 tahun imamatnya, saya seperti mendengar kembali sebuah melodi di era tahun 80-an di Ledalero, yang waktu itu nyaring di telinga tapi kini menjadi sayup-sayup, bahkan hampir tidak terdengar lagi, karena dalam kurun waktu empat dasawarsa sesudahnya, saya sendiri sudah mulai pelan-pelan melupakannya.

Melodi itu ialah menjadi bahagia dengan menjadi seniman Sang Sabda, yang memuncak pada keindahan sebagai satunya kebenaran dan kebaikan.

Bahwa apa yang disebut INDAH itu tak lain adalah setia kepada Sang Sabda, maka berbahagia ialah sepintar-pintarnya seorang pekerja Sabda mengelola kesetiaan dalam satunya kata dan lagak-laku. Itulah seni kebahagiaan!

Saya sendiri sudah lama melupakan melodi ini. Sejak 40 tahun meninggalkan Ledalero, saya terjebak dalam kurungan peradaban di mana orang mengimani kehebatan, bertengkar memperebutkan kekuasaan dan uang, mempertahankan harta benda, bersimpuh pada kemenangan serta memompa-mompa diri untuk mencapai suatu keadaan yang disangka sebagai keunggulan. Yah, sebuah peradaban yang menjalankan salah sangka terhadap apa itu menjadi bahagia.

Membaca = Berbicara

Melodi itu pertama-tama menggaung dalam diri saya di awal thn 80-an, ketika di novisiat tahun kedua, semua frater novis diberitahu oleh magister kami Pater Kallix Suban Hadjon SVD utk mengikuti pelatihan penulisan drama, bertempat di salah satu aula kelas, sebelahnya kompleks para studiosi, hari Kamis, seharian.

Sebagaimana diketahui, dulu, Kamis adalah hari libur kuliah. Untuk frater-frater tingkat dua dan tiga, beberapa dari mereka pada hari ini pergi mengajar agama di beberapa SMP di Koting dan Nita sampai beberapa SMP di Maumere dan SMA Santo Gabriel.

Tutor training ini adalah frater Frans Ndoi. Pater Kallix beritahu bahwa Frater Frans ini barusan pulang dari Jawa mengikuti writing training program.

Ternyata apa yang kami dapatkan ialah sebuah kemewahan. Saya lupa judul trainingnya. Tapi saya ingat betul, tidak ada teori. Tadinya saya berpikir semacam kuliah.

Benar bahwa frater Frans memberikan teori. Tapi tidak tersendiri. Dia menjelaskannya sambil lalu di sela-sela praksis. Misalnya, membaca sebagai berbicara.

Dia mengambil teks tulisan lalu membaca untuk dirinya sendiri. Kadang cepat, cepat-cepat, kadang dengan suara jelas, surau, kadang tersenyum sendiri, dan kadang hampir tak terdengar. Reaksi kami: tersenyum terheran-heran, yang dalam istilah Maumere disebut: senyum kangaranga!

Kemudian dengan teks yang sama dia membaca dengan cara sedemikian rupa sehingga dia seperti berbicara kepada kami.

Kalimat-kalimatnya singkat. Tanpa banyak anak kalimat. Kontak mata terus terjalin sehingga kami merasa dia sebetulnya tidak sedang membaca tetapi sedang berbicara kepada kami.

Lalu dia berkata: membaca yang pertama tadi ialah membaca sebagai membaca. Tidak komunikatif. Artinya tidak tersangkut paut dengan kamu yang mendengar. Sedangkan membaca yang kedua ialah membaca sebagai berbicara. Saya membaca tetapi yang sampai ke kamu ialah saya berbicara.

Wah, benar-benar mewah! Begitu saya membathin. Sesudahnya, kami langsung praksis. Setiap peserta diberikan kertas bacaan, diminta unuk mengolah dan menulis kembali bahan bacaan itu menjadi bahan bacaan yang layak untuk bahan bicara.

Lalu kami satu per satu membaca tulisan kami masing-masing. Ya, praksis membaca sebagai berbicara. Dia menyimak, mengangguk.

Menariknya bahwa tiada pernah sedikitpun dia mencela atau menghentikan seketika jika kami salah. Hanya diberikan catatan umum melalui peragaan yang dia sendiri tunjukkan. Dia mengajar dengan perbuatannya!

Nah, kalau berbicara sebagai berbicara, alias berbicara lisan, frater Frans memberikan tips. Kamu menjaga bahasa badan atau gesture.

Tetaplah menghargai audiens atau publik. Jika hendak menggunakan proyektor, berdirilah sejajar dengan proyektor tetapi posisimu tetap menghadap ke audiens.

Jika hendak berbicara sambil berjalan ke depan, aturlah geraknya perlahan dan pasti, dan jika hendak mundur sambil berbicara, jangan pernah balik badan kasi punggung ke audiens.

Jangan kasi belakang! Kasihan mereka. Mereka tidak mau lihat lihat kau punya punggung. Kami tertawa.

Tapi kalau mau terus berbicara sambil mundur, bicaralah sambil mundur pelan-pelan tetap dengan wajah ke audiens.

Kalau toh memang kamu mundur balik belakang, maka berjalanlah pelan TANPA BICARA sedikitkpun. Biarkanlah hening! Ketika sudah tiba di tempat dalam posisi menghadap ke audiens, barulah kamu mulai lanjutkan bicaramu.

Sekarang saya bisa merumuskan cerita ini dengan runut. Tapi tidak pada saat training itu. Karena dia menjelaskan tips-tips tadi sambil dia memperagakan di depan kami. Teori-teori dijelaskan dalam praksis.

Maka kadang saya berpikir, kalau hendak mengulas praksis dan teori, sebaiknya menoleh kepada orang ini. Baginya, teori adalah praksis. Dan praksis adalah teori.

Menulis Untuk Telinga dan Mata

Setelah praksis macam-macam, barulah frater Frans omong tentang manfaat dari semua training ini. Singkat cerita, menulis yang kemudian untuk dibacakan sebagai bicara, umumnya untuk radio, khotbah, pidato dan drama.

Artinya script- itu harus layak menjadi script untuk bahasa bicara. Khusus untuk drama, menulis seperti ini bukan hanya untuk telinga tetapi untuk mata.

Waktu itu, saya ikut saja sambil menikmati gayanya berbicara dan beraksi di depan kelas. Kagum dan termangu sekaligus! Barulah ketika 15 thn kemudian saya bekerja di Deutsche Welle di Koeln dan kemudian di Radio Nederland di Hiversum, saya jadi tahu, apa yang dikatakannya dulu itu, semuanya benar.

Saya masih ingat ketika diberi briefing pertama kali di Koeln untuk panduan teknis bersiaran, pembimbing kami berbicara persis seperti yang dulu di saat training itu, hanya saja dengan formulasi dan bahasa berbeda.

Dalam hati saya nyeletuk: kurang ajar, saya sudah dengar ini barang! Barulah pada tahun-tahun itu saya mendengar istilah ilmiahnya tentang Schreiben Fuer Ohren (menulis untuk telinga).

Saya yakin, frater Frans tahu istilah-istilah keren ini, hanya mungkin karena dia tidak mau bergaya-gaya di depan kami frater novis, sehingga waktu itu dia gunakan istilah yang mudah kami tangkap.

Seiring waktu, kami sering mendengar dari senior-senior kami bahwa frater Frans memang bakat seni. Dia sering membuat script drama dan jika ada pertunjukan besar, dia selalu diampu sebagai sutradara.

Seniman Sabda

Maka kemudian saya tidak heran ketika mendengar dari beberapa umatnya bahwa khotbah-khotbahnya menarik. Bukan hanya kata-kata.

Dirinya menarik. Bahasa tubuhnya komunikatif! Kemampuan oratorial sangat kentara. Yah, dia memang tampak membaca tapi sebenarnya dia berbicara. Dia adalah apa yang dikatakannya dan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, saya sangat paham mengapa dia berkanjang dalam imamatnya. Sebab, jika seni sudah mengalir dalam nadi, sebetulnya tiada perlu lagi bersusah-susah untuk berbahagia, untuk menjadi berarti bagi yang lain.

Sebab dalam hidupnya yang adalah sebuah seni, akan selalu ada sebuah ruangan di mana dia mengolah cita-cita hidup dengan impian-impian dan menjadi tempat dia menjawab pertanyaan tentang HIDUP YANG BAIK, tentang The question of good life, BUKAN untuk memburu PRESTASI dengan bernafsu memiliki ini dan itu. Semuanya dia bingkai dalam Sabda Allah yang telah diikrarkannya kekal dalam Serikat Sabda Allah (SVD).

Oleh seni, hatinya menjadi sangat luas dengan dimensi-dimensi persoalannya yang tak terhingga, yang untuk itu dia perlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari.

Jiwanya pun bagaikan ruang kosong. Tak ada lemari atau kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu. Segalanya tampak jelas dan jujur di mata.

Alhasil dari semua ini, dia bukanlah orang besar, meskipun postur tubuhnya tinggi, kekar dan besar. Dia adalah orang kecil. Di mata orang kecil seperti ini, segala yang tampak hanya cinta. Kalau pun dia melucu-lucu, iyah, itu karena hidup kita ini sebenar-benarnya adalah sebuah sukacita penuh sendagurau.

Kae Pater, bergaunglah terus melodimu di tahun-tahun tersisa. Saya, maaf, sudah lama melupakannya, tapi kini, dengan warta pancawindu imamatmu, saya pelan-pelan mulai kembali mengingatnya. Berjuta tabik dan doaku untukmu selalu:

PUISI JALANAN

puisiku ini lahir dari jalanan

dari desah napas disela-sela debu beterbangan

dari pergulatan menjawab pertanyaan dari mana ke mana

dari empatpuluh tahun menapak di jalan sunyi

untuk menggapai Sang Sabda yang nyata namun tersembunyi

puisi jalananku ini langsung milik Sang Sabda

sebab suara rintihan yang terengah-engah di jalan tak lagi bisa mengharukan

sebab suara-NYA selalu sayup-sayup sampai tapi tak pernah mati

entah di jalan sunyi maupun di jalan ramai

puisiku akan terus terlantun

hingga langkahku mendarat di tebing waktu

*

(tmn aries:jkt:rabu:14.6.23)

*Gerard N. Bibang, alumnus SVD Ledalero ('81-'86)