mesir

Relief Kuno di Sinai Ungkap Kekejaman Mesir Purba

Minggu, 01 Februari 2026 15:09 WIB

Penulis:redaksi

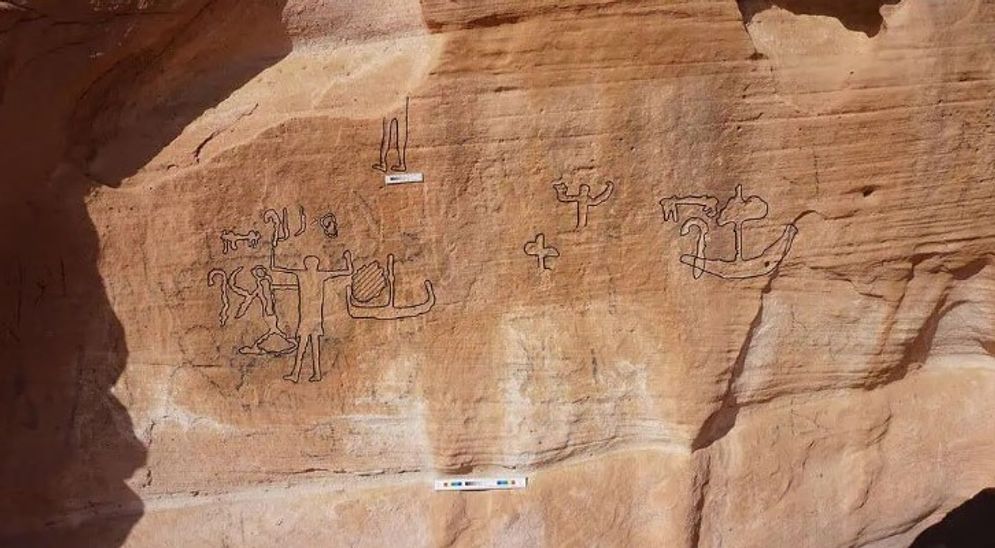

“Seorang pria pemenang melangkah maju dengan kedua tangan terangkat; di sebelah kiri, sosok berlutut dengan tangan terikat tertembus anak panah. Sebuah perahu Mesir melambangkan dominasi. Inskripsi berbunyi: Dewa Min, penguasa wilayah tembaga. (M. Nour El-Din / E. Kiesel/zmescience.com)

SINAI (Floresku.com) - Lima ribu tahun silam, ketika sebagian besar wilayah dunia masih diselimuti kesunyian prasejarah, suara batu yang dipukul batu memecah sunyi gurun Sinai.

Di sebuah lembah kering bernama Wadi Khamila, sekitar 35 kilometer di sebelah timur Teluk Suez, seorang manusia—entah seniman, prajurit, atau utusan negara—mengukir sebuah adegan yang mengerikan pada tebing batu pasir.

Ukiran itu tidak indah dalam pengertian estetika modern, tetapi ia menyimpan pesan politik yang sangat kuat: pesan tentang penaklukan, kekuasaan, dan awal mula kolonialisme dalam sejarah manusia.

Gambar itu sederhana namun brutal. Seorang pria bertubuh tinggi berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat membentuk huruf “V”, gestur kemenangan absolut.

Di hadapannya, seorang sosok yang lebih kecil berlutut, tangannya terikat ke belakang, sebuah anak panah menancap di dadanya. Tidak ada keraguan tentang maknanya: ini adalah adegan dominasi, kemenangan pihak kuat atas pihak yang tak berdaya.

Selama ribuan tahun, relief mengerikan ini tersembunyi di tengah panas, debu, dan keterasingan gurun Sinai.

Baru pada awal 2025, melalui survei lapangan yang dilakukan arkeolog Mesir Mustafa Nour El-Din dan Egyptolog Jerman Ludwig Morenz, ukiran ini kembali “berbicara” kepada dunia modern. Penemuan ini bukan sekadar temuan arkeologis biasa, melainkan jendela langka menuju fase paling awal dari pembentukan negara Mesir kuno.

Dominasi yang Ditampilkan Secara Terbuka

Menurut tim peneliti, relief ini “menunjukkan dengan cara yang menakutkan bagaimana bangsa Mesir menjajah Sinai dan menundukkan penduduk lokalnya.”

Sosok yang berdiri tegap kemungkinan besar merepresentasikan figur Mesir, sementara sosok yang berlutut adalah penduduk asli Sinai, kelompok nomaden yang pada masa itu belum memiliki struktur negara terpusat, belum mengenal tulisan, dan tidak memiliki teknologi militer sebanding dengan Mesir.

Ikonografi semacam ini—tawanan yang diikat lalu dibunuh—bukan hal asing dalam budaya visual Mesir kuno. Adegan serupa ditemukan di Gebel Sheikh Suleiman di Nubia, tempat Mesir menegaskan kekuasaannya di wilayah selatan. Di mana pun Mesir menancapkan pengaruh, pesan visualnya sama: siapa yang melawan akan dihancurkan.

Dengan kata lain, relief di Wadi Khamila bukan sekadar seni cadas, melainkan bentuk propaganda visual. Ia berfungsi sebagai peringatan bagi penduduk lokal, sekaligus sebagai legitimasi moral bagi ekspansi negara Mesir yang baru terbentuk.

Mengapa Sinai Begitu Penting?

Pertanyaan kunci yang muncul adalah: mengapa bangsa Mesir bersusah payah menyeberangi gurun tandus untuk menaklukkan Sinai?

Jawabannya bukan semata soal wilayah, melainkan soal sumber daya alam. Sinai kaya akan tembaga dan pirus, dua mineral yang sangat vital bagi peradaban awal. Tembaga digunakan untuk membuat alat, senjata, dan perhiasan, sementara pirus memiliki nilai simbolik dan religius tinggi.

Negara Mesir yang sedang tumbuh membutuhkan logam untuk menopang administrasi, militer, dan pembangunan monumental. Tanpa pasokan tembaga yang stabil, proyek besar seperti pembangunan kuil, peralatan pertanian, hingga senjata akan terhambat. Maka, ekspansi ke Sinai bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

Tuhan Min dan Legitimasi Ilahi

Menariknya, di dekat relief kekerasan tersebut ditemukan pula sisa-sisa tulisan hieroglif yang meski sudah aus, masih bisa dibaca: “Mnw ḥq3 bj3w”, yang berarti “Dewa Min, penguasa bijih tembaga / wilayah tambang.”

Dewa Min dalam kepercayaan Mesir kuno dikenal sebagai dewa kesuburan, vitalitas laki-laki, dan kekuatan generatif. Ia sering digambarkan ithyphallic (dengan simbol ereksi), memegang cambuk, lambang energi dan kekuasaan. Dalam konteks Sinai, Min bukan sekadar dewa kesuburan, melainkan pelindung ekspedisi di wilayah asing, dewa perbatasan, dewa para penakluk.

Dengan menuliskan nama Min di tebing Wadi Khamila, bangsa Mesir seolah berkata: penaklukan ini bukan sekadar ambisi manusia, tetapi kehendak ilahi. Tanah Sinai disakralkan sebagai milik para dewa Mesir, dan dengan demikian, milik raja Mesir.

Inilah yang oleh Morenz disebut sebagai proses “pensakralan lanskap”—ketika ruang geografis dijadikan ruang ideologis dan religius. Batu tidak lagi netral; ia menjadi media legitimasi kekuasaan.

Perbatasan dan Dewa Sopdu

Seiring berkembangnya negara Mesir memasuki era Kerajaan Tua, kebutuhan akan simbol perbatasan semakin jelas. Jika Min adalah dewa kekuatan umum di wilayah gurun, maka kemudian muncul dewa lain yang lebih spesifik: Sopdu, “Tuan dari Timur” (Neb Iabet), yang namanya berarti “Yang Tajam” atau “Bergigi Tajam”.

Sopdu menjadi personifikasi perbatasan timur Mesir, termasuk Sinai. Ia melambangkan wilayah rawan, penuh bahaya, sekaligus penuh potensi ekonomi. Kehadirannya menunjukkan bahwa Sinai bukan lagi sekadar wilayah asing, melainkan bagian integral dari sistem politik Mesir.

Batu sebagai Palimpsest Sejarah

Salah satu aspek paling menarik dari panel Wadi Khamila adalah jejak-jejak lapisan sejarah di atasnya. Di balik sosok penakluk terlihat bayangan gambar perahu—simbol klasik kekuasaan raja Mesir. Namun, nama raja yang seharusnya terukir di atas perahu itu justru dihapus secara sengaja.

Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam peradaban kuno, sejarah bersifat politis. Nama bisa dihapus, kekuasaan bisa dilupakan, dan simbol bisa diubah. Batu ini kemudian “ditulisi ulang” oleh generasi berikutnya: ada inskripsi Nabatea dari ribuan tahun kemudian, bahkan grafiti Arab modern.

Wadi Khamila menjadi palimpsest, manuskrip batu yang terus ditulis ulang oleh berbagai peradaban. Setiap generasi meninggalkan jejaknya, tetapi makna awalnya tetap menghantui: kekerasan sebagai fondasi negara.

Paleokolonialisme: Kolonialisme Sebelum Sejarah Modern

Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai “paleokolonialisme”—bentuk awal kolonialisme yang terjadi jauh sebelum era Romawi, Eropa, atau imperialisme modern. Motivasinya sama: penguasaan sumber daya, dominasi politik, dan penundukan penduduk lokal.

Yang membedakan hanyalah skala dan teknologi. Namun logikanya identik: pusat kekuasaan mengekspansi wilayah pinggiran demi stabilitas ekonomi dan politik.

Relief di Wadi Khamila menjadi bukti bahwa kolonialisme bukan produk modernitas, melainkan bagian dari DNA peradaban negara sejak awal sejarah tertulis.

Kekerasan sebagai Bahasa Kekuasaan

Lebih dari sekadar data arkeologis, ukiran ini mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang manusia: bahwa sejak awal, kekuasaan seringkali dibangun di atas kekerasan simbolik dan fisik. Negara lahir bukan hanya dari konsensus, tetapi juga dari penaklukan.

Bagi bangsa Mesir, menampilkan kekerasan di ruang publik bukanlah tabu. Justru itulah cara paling efektif untuk menegaskan identitas dan kedaulatan. Bagi penduduk Sinai, relief itu mungkin berfungsi sebagai peringatan: inilah nasib mereka yang melawan.

Awal Penelitian yang Baru

Penemuan ini baru langkah awal. Tim Morenz dan Nour El-Din merencanakan ekspedisi lanjutan untuk menelusuri lebih banyak jejak kolonial Mesir di Sinai. Bisa jadi, masih banyak “pesan batu” lain yang tersembunyi di balik pasir gurun.

Wadi Khamila kini tidak lagi sekadar lembah sunyi, melainkan situs kunci untuk memahami bagaimana negara pertama di dunia membangun dirinya: bukan hanya lewat sungai Nil yang subur, tetapi juga lewat darah dan batu di wilayah pinggiran.

Relief 5.000 tahun itu mengingatkan kita bahwa di balik kejayaan piramida dan kemegahan firaun, terdapat sejarah gelap tentang dominasi, penaklukan, dan kolonialisme purba—sejarah yang hingga kini masih tercermin dalam dinamika kekuasaan dunia modern. (Sandra, disadur dari artikel Tibi Puiu: “A 5,000-Year-Old Inscription Reveals the Terrifying Brutality of Ancient Egypt’s Colonial Expansion Into Sinai,” dalam .zmescience.com, terbit 30 Januari 2026). ***