flores

Menelusuri 'Jejak Majapahit' di Bumi Flores: Dari 'Nama', 'Gong Hujan', hingga 'Lesu' dan 'Bendera Majapahit, Merah Putih'

Kamis, 06 Februari 2025 19:35 WIB

Penulis:redaksi

Editor:redaksi

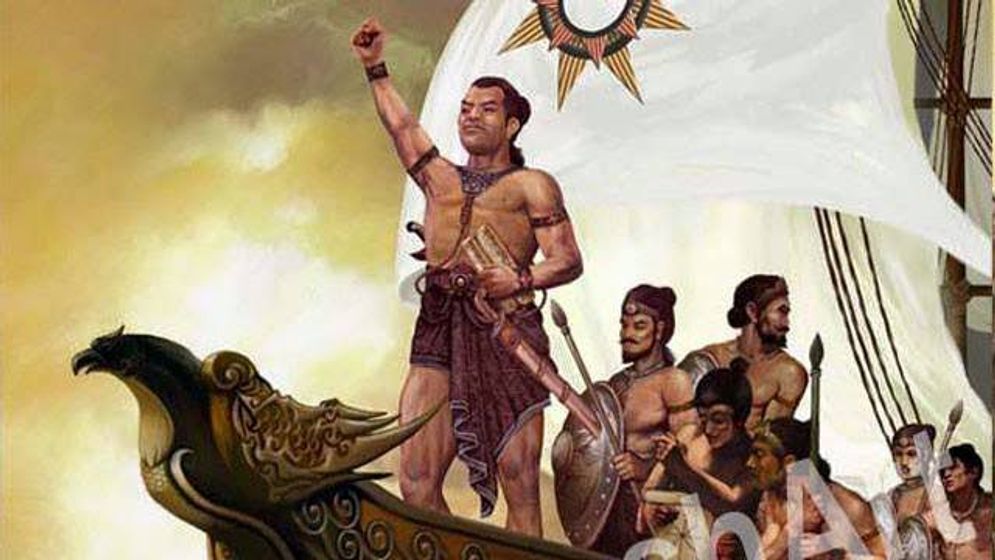

Ilustrasi: Gajah Mada memimpin armada laut Kerajaan Majapahit pada abad 13 M. (disway)

Oleh: Maxi Ali Perajaka*

KERAJAAN Majapahit, didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1292. Majapahit bangkit menjadi semakin kokoh setelah invasi Mongol ke Jawa.

Kerajaan itu kemudian mencapai puncak kejayaannya pada era ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi dan putranya Hayam Wuruk, yang pemerintahannya berlangsung pada pertengahan abad ke-14 ditandai dengan penaklukan yang meluas ke seluruh Asia Tenggara.

Prestasi inidicapai berkat keperkasaan oleh adi pati terkenal, Gajah Mada.

Menurut Nagarakṛtāgama yang ditulis pada tahun 1365, Majapahit adalah sebuah kerajaan dengan 98 wilayah kekuasaan, yang membentang dari Sumatra hingga Papua;termasuk wilayah-wilayah di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand selatan, Timor Leste, dan Filipina barat daya (khususnya Kepulauan Sulu), meskipun cakupan pengaruh Majapahit masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan hingga saat ini.

Sifat hubungan dan pengaruh Majapahit terhadap negara-negara pengikutnya di seberang lautan, serta statusnya sebagai sebuah kerajaan, memang masih memancing diskusi.

Namun, jejak kaki Kerajaan Hindu-Budha itu di bumi Flobamora, khususnya di Nusa Nipa (Flores) sepertinya tak bisa dipungkiri.

Menurut pemberitaan buku sejarahNagarakṛtāgama tahun 1279 Masehi atau 1357 tahun Saka dijalankan ekspedisi penghukuman dan penaklukan terhadap Dompo yang seringkali memberontak di Nusa Sumbawa.

Dalam kesempatan ekspedisi ini melanjutkan kegiatannya hingga beberapa daerah di Flobamora antara di Nusa Nipa seperti Lewonama, Krowe, di Pula Tiwu (Timor), dan di Pulau Sumba yang merupakan daerah sebagai penghasil cendana dan kuda untuk kepentingan Kerajaan Majapahit.

Pergerakan Prajurit Majapahit di Nusa Nipa, Bermula di Nusa Solot

Entah dalam gelombang yang sama dilakukan perang Uma Ili di Krowe dengan perantaraan Jawa Palang Ama.

Nusa Solot (Solor) dijadikan inti pusat pertahanan Jawa Majapahit yang kemudian dialihkan kepesisir Nusa Nipa yakni ke Lewonama Larantuka.

Belakangan Nusa Sumbawa dinamai Portugis Java Minor. Dari nama ini disimpulkan pengaruh besar Jawa Majapahit di Nusa Sumbawa.

Tetapi Dompo bukanlah batu loncatan bagi Jawa Majapahit untuk menaklukan Nusa Nipa dari arah barat. Alasan utama ialah karena derasnya arus di selat Sape, sering menghambat kelancaran pelayaran dan pembawaan pasukan.

Apalagi sikap Dompo yang sering memberontaki Majapahit tidak memberikan jaminan bagi pasukan Majapahit untuk menjadikannya sebagai markas atau basis pertahanan untuk menaklukkan Nusa Nipa.

Oleh karena itu, besar kemungkinan pasukan Majapahit berlayar melampaui Sumbawa langsung ke arah timur, yaitu Solor yang kala itu sudah menjadi tujuan pelayaran para saudagar Cina dan Jawa.

Merambah ‘Flores Tengah’ Didukung Suku Kowe Jawa

Dari penjelasan di atas, kita memiliki alasan atau dasar untuk menduga bahwa penjelajahan pasukan Majapahit di Nusa Nipa (Pulau Flores) bergerak sedikit demi sedikitnya dari arah timur yaitu dari Nusa Solor ke arah barat Nusa Nipa.

Kemungkinan besar pergerakan itu mendapat dukungan atau bantuan dari suku-suku yang telah dipadukan sebagai Kowe Jawa yakni dari puak Kowe Sika dan puak Jawa Muhan (Bdk. Sareng Orinbao, 1969:12).

Menurut Sareng Orinbao, perihal letak puak Jawa Muhan sendiri ada sumber lain yang patut dipertimbangkan.

Sumber lisan Sika menandaskan bahwa Jawa Palang Ama adalah turunan Nusa Adonara. Perincian mengenai nama gngusan pulau-pulau Solor tidak dibedakan dengan jelas. Umumnya penghuni gugusan Nusa Solor dinamai di Kowe sebagai Ata Muhan, yang berarti penghuni nusa.

Lebih tepat diduga nama puak Solot atau Ata Muhan yang bermukim di Sika dan di Nita adalah penghuni gugusan Nusa Solor yang menetap sejak perang Uma Ili. Jadi mereka adalah anak buah Jawa Palang Sama yang menetap sehingga menamai desa kediaman mereka itu Solot sebagai kenangan kepada nusa pertiwi mereka semula.

Jadi Nusa Solot sebagai jembatan sejarah bagi Nusa Gede (Nusa Nipa), hanyalah perkampungan puak Jawa Muhan yang bermukim di luar tanah leluhur mereka.

Dari fakta adanya nama Jawa Muhan dan Jawa Palang Ama, peristiwa perang Uma Ili diduga berkala semenjak masa kekuasaan Jawa Majapahit atau sesudahnya, karena sebelum itu tidak ada unsur Jawa di Nusa Solot dan di Nusa Gede (Nusa Nipa).

Semenjak kehadiran pasukan Majapahit (Jawa), maka puak-puak penghuni Nusa Gede (Nusa Nipa) sebelah timur dari wilajah Kowe sampai Tanjung Bunga dipadukan sebagai Kowe Jawa. [Kowe Jawa ialah sebutan orang Lio, Ende, Nagekeo untuk suku-suku besar Nusa Nipa timur yakni penghuni Maumere dan Larantuka, yang diartikan sebagai unsur Jawa di Kowe yakni dibahagian timur Nusa Nipa.

Dari segi linguistik Kowe Jawa meliputi daerah bahasa dari Lekebai ke Tanjung Bunga. Dari segi administratif meliputi daerah dari Mase Ndale — Kodja Ndale, Endo Mbawe — Nanga Mbawe yakni daerah dari Lise sampai ke Tanjung Bunga atau Tana Wutun] (Bdk. Saren Orinbau, 1969:15).

Sareng Oribao juga mencatat soal mitos yang menceriterakan bahwa puak Muhan datang bermukim di Nita berlabuh di Cligong Boga ditepi Desa Nita sendiri. Mereka berdayung batang-batang gading besar. Suku Soge datang berm ukim di Nita berperahu juga, berlabuh di Manutena dekat Desa Wukak.

Anehnya, mitos menandaskan sebelah timur dan barat Desa Nita diapiti laut, sehingga perahu-perahu berlayar mudik dauh kepedalaman.

Dalam mitos itu disebutkan ada siluman ulung dan mata-mata Jawa Muhan yang diperalat Sika melawan Uma Ili yaitu Lelen Klede, isteri Lupa Lejo

Namun, tidak mudah ditetapkan kapan persisnya ekspedisi Kowe Jawa ke bagian tengah dan bagian barat Nusa Nipa.

Situasinya mungkin dilukiskan sebagai berikut. Pasa masa memuncaknya kekuasaan Majapahit, terutama pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389), puak Jawa menduduki Lamaholot (Lama Solot), terutama di Nusa Solot (Solor).

Dari sana puak Jawa (pasukan Majapahit) merambah ke Nusa Nipa, mula-mula dengan mematahkan perlawanan puak Kowe (yang berada di bagian timur Nusa Nipa, termasuk di wilayah Tanjung Bunga).

Melalui penaklukkan itu, terbentuklah puak Kowe-Jawa. Selanjutnya, pasukan Majapahit dengan dukungan puak Kowe-Jawa bergerak ke Nusa Nipa bagian tengah hingga bagian barat Nusa Nipa.

‘Gong Hujan’ di Keli Toto, Hadiah Pasukan Majapahit?

Kehadiran pasukan Jawa Majapahit (didukung Kowe-Jawa) hingga kini tercecer dalam bentuk tradisi lisan di wilayah Toto, Flores bagian tengah.

Contoh, di wilayah Toto ada cerita soal kehadiran pasukan Majapahit yang hadir untuk membantu Suku Toto berperang melawan musuhnya.

Konon setelah memenangkan Suku Toto, pasukan Majapahit hendak berbalik ke arah timur (ke arah Nusa Solot?).

Mereka kemudian meninggalkan sebuah gong besar, ‘gong perang’ dengan pesan, ‘kalau ada ancaman musuh, bersegeralah menabuh gong ini supaya kami segera datang membantu.’

Namun, setelah pasukan Majapahit berlayar tak jauh dari wilayah Toto, orang Toto yang penasaran dengan ‘kemujaraban’ gong itu, menabuh gong perang itu.

Mendengar bunyi gong itu, pasukan Majapahit buru-buru kembali ke Toto.

Ternyata, di sana mereka mendapat keterangan bahwa gong itu ditabuh sekadar untuk mencoba ‘kemujarabannya’. Merasa kesal dengan ulah orang Toto itu, pasukan Majapahit itu menarik kembali gong perang itu, lalu menggantikannya dengan gong hujan.

“Gong ini boleh ditabuh kalau kamu berada dalam ancaman kekeringan karena musim kemarau panjang,” begitu pesan pasukan Majapahit sebelum pergi meninggalkan suku Toto.

Menurut cerita lisan, gong hujan itu masih ada hingga sekarang. ‘Gong itu tersimpan di suatu tempat keramat di Keli Toto,” begitu tutur Ameka’e Pesa, salah satu penatua Suku Toto, ketika penulis masih remaja.

Narasi lisan di atas memberi isyarat bahwa pada sekitar enam abad silam, orang Toto pernah punya kontak dengan pasukan Majapahit.

Apakah benar ada ‘gong hujan’ di Keli Toto? Perlu ada studi tersendiri.

Bendera Merah Putih, warisan Majapahit?

Jejak Majapahit di wilayah Flores juga terendus dari ‘temuan’ Pater Willy Lehman SVD.

Dalam bukunya ‘Karya Misi Pater-Pater Dominikan di Wilayah Nagekeo (Flores Tengah) Tahun 1555-1712 (Penerbit Dioma, Malang, 2002 halaman 13-15, Pater Wily Lehman SVD menulis antara lain sebagai berikut:

“Pada tanggal 20 April 1987, bersama bapa guru Yakobus Weso kami pergi ke Wolowea. … Di Kampung Woloewa, orang-orang menunjukkan kepada saya empat peti yang sama seperti yang saya lihat di rumah Bapak Galus Pili.

Orang-orang Woloewa menyebut peti-peti itu berasal dari zaman Portugis. Di rumah Yakobus Ngeta saya melihat dua peti, saLah satunya penuh dengan gong-gong yang sudah retak, katanya dari zaman Portugis.

Kemudian mereka memperlihatkan sisa-sisa kain yang sulit diindetifikasi dan dimengerti fungsinya. Saya juga melihat sebuah bendera merah putih yang sudah rusak. “Mungkinkah itu sanga Merah Putih yang tertua di Indonesia?”

Orang-orang (Wolowea) menunjukkan dan mengatakan bahwa bendera itu dari zaman Portugis. Tetapi saya yakin bahwa bendera Merah Putih bukan bendera gereja, tetapi berasal dari Kerajaan Majapahit.

Kerajaan Majapahit memakai bendera Merah Putih sebagai tanda kedaulatan. (Pada zaman Majapahit) banyak orang datang dari Pulau Jawa untuk menagih pajak. (Penagihan) pajak dilakukan persis sesudah musim panen.

Barangkali, sejak zaman itu perasaan takut ( orang Nagekeo atau Flores) akan ‘Mologgedhe/Moronggele’ (penyamun) bermula. Semua orang takut penyamun datang untuk menculik anak-anak mereka.

Para pegawai pajak tentu menculik anak-anak atau pun mereka yang tidak bisa membayar pajak kemudian dijadikan sebagai budak Kerajaan Majapahit.”

Menurut Sinarharapan.co, kerajaan pertama yang memakai bendera berwarna merah dan putih adalah Kerajaan Majapahit.

Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur. Bendera merah dan putih digunakan sebagai lambang kebesarannya pada abad ke-13..

Beberapa Nama Suku dan Tempat Terkait Jawa Kuno

Jejak kontak pribumi Nusa Nipa dengan Kerajaan Majapahit (Jawa) --tak tertutup pula kemungkinan jejak dari kontak pada masa yang jauh kemudian --juga dapat ditemukan pada beberapa nama orang, nama suku dan nama tempat yang tersebar di Pulau Flores hingga saat ini.

Sebagai misal, di Flores Timur ada nama suku Lewo Namang Jawa dan Jawa Muhan. Selain itu ada nama moyang masyarakat Larantuka yang mirip dengan nama Jawa. Misalnya Sri Dema di Larantuka menjadi Sri Demon.

Kemudian, di wilayah Sikka ada pula Kowe Jawa selain suku Jawa Muhan.

Di wilayah Kabupaten Ende ada nama tempat Pingga Jawa dan Lia Jawa. Di wilayah Kabupaten Nagekeo, ada Jawa Kisa, di Kabupaten Ngada ada Bhajawa, dan di Kabupaten Manggarai Timur ada kampung bernama Benteng Jawa.

Selain itu di kalangan warga Suku Dhawe, Kecamatan Aesesa, Nagkeo) juga ditemukan ‘Kamu Ke’o’ (keris ) -senjata khas Jawa milik Wegu Ana Ralo, Laba Jawa (Gendang Jawa), Pane Jawa (Piring tanah liat dari Jawa), serta hasil-hasil tanaman seperti Jawa (Jagung), Muku Jawa (Pepaya), Pau Jawa (Mangga). (Bdk. Herman Gebu (manuscript), ‘Sejarah Suku Dhawe’ Tahun (?): 27).

Catatan: Istilah ‘Muku Jawa’ (pepaya) juga ada dalam bahasa Rongga, di Manggarai Timur.

Kemudian ada pula kata-kata dari bahasa Jawa Kuno yang juga muncul dalam bahasa lokal di Flores. Beberapa contoh dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

‘Lesu’ orang Flores, mengapa dari kain batik Jawa?

Satu artefak budaya Flores yang juga mengacu ke artefak budaya jawa adalah ‘lesus’, lembaran kecil kain batik Jawa yang diguanakan oleh sejumlah suku di Flores sebagai kain penghias kepala yang dikenal dengan sebutan ‘Lesu’, atau ‘Desu’ menurut dialek Keo.

Lesu, konon dalam bahasa Indonesia disebut destar. Ukurannya sebesar tapak meja tamu.

Kain ini terbuat dari batik dengan bagian tengah berwarna putih. Lelaki Lio, Ende, Nagekeo dan Manggarai merasa gagah menggunakan ikat kepala dengan mencuatkan ujung berbentuk kluping atau tanduk.

Dari segi motif kainnya, jelas ini adalah kain batik yang berasal dari Jawa.

Vitalis Rangga (alm.) dalam blognya ‘Mauromba’ menulis bahwa hiasan kepala ‘Desu’ masuk ke Nagekeo, melalui para pelaut yang berlayar ke Bima, Benoa, dan Banyuwangi.

Boleh jadi memang begitu. Namun, boleh jadi juga artefak budaya ini tiba lebih awal dari itu, dibawa oleh pasukan Majapahit pada tahun 1300-an silam.

Cara mengikat Lesu atau Desu, tidak sama dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Namun, maknanya kurang lebih sama yaitu memperlihatkan ‘kegagah-perkasaan’ seorang lelaki.

Seorang yang mengenakan ‘Lesu’ merasa diri memiliki martabat diri yang lebih tinggi, atau setidak-tidaknya merasa diri ‘lebih lengkap’ dari mereka yang tak mengenakannya.

Dalam kesehariannya orang Nagekeo tidak memakai ikat kepala ini. Pada masa lalu kain ini pun tergolong, langka, sangat diperoleh.

Yang mengarik, teknik ikat kepala orang Nagekeo hampir sama dengan teknik mengikat ‘udeng’ di kalangan orang Bali.

Bali, menurut Buku Negarakrtagama. diduduki Kerajaaan Majapahti pada 1265 Saka atau 1343 Masehi. (map/dari berbagai sumber). ***